Excelセルのアドレスを取得

<< エクセルVBAでExcelのセルにデータを入力する :前の記事

こちらでは、RangeオブジェクトのAddressプロパティを利用して、Excelのセルのアドレスを取得する方法について解説しています。

プロパティとはオブジェクトの属性を指します。属性とは、そのオブジェクトの情報そのものです。プロパティはその値を取得したり、設定することもできます。プロパティを利用するにはオブジェクト名とプロパティ名の間に「.(ピリオド)」で結んで記述します。

オブジェクト名.プロパティ名

また、プロパティを設定する場合は以下のように「=(イコール)」を記述し設定値を代入します。

オブジェクト名.プロパティ名 = 設定値

目次

はじめに

こちらでは、Addressプロパティを利用したExcelのセルのアドレスを取得する方法について解説します。今回は、RangeオブジェクトのAddressプロパティを利用しますが、AddressプロパティはRangeオブジェクト以外でも利用されますので、どのオブジェクトで利用できるかも確認してください。

利用するプロパティについて

今回利用するプロパティは以下になります。- Addressプロパティ

Addressプロパティとは

RangeオブジェクトのAddressプロパティはセルやセル範囲のアドレスを文字列で返します

MsgBox関数とは

MsgBox関数はダイアログボックスにメッセージとボタンを表示し、どのボタンが押されたかを示す整数型の数値を返します。

セルのアドレスを取得するサンプルコード

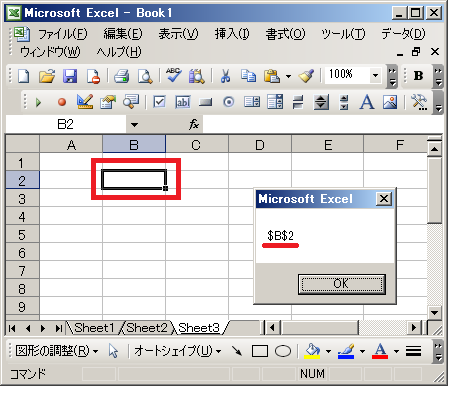

今回のVBAコードはExcelのセルのアドレスを取得するマクロになります。こちらでは、事前にB2セルを選択した状態で処理をします。

Sub sample()

MsgBox ActiveCell.Address

End Sub

実行結果

解説

sampleプロシージャのSubステートメントに引数は設定されていません。ActiveCellプロパティで現在選択しているオブジェクトを取得しています。そして、MsgBox関数の引数に取得したRangeオブジェクトのAddressプロパティの値を設定し、メッセージボックスにアクティブセルのアドレスを表示させています。最後はEndステートメントを利用してsampleプロシージャを終了させます。

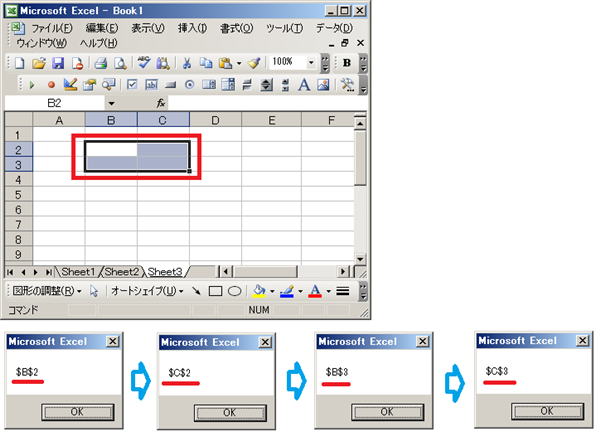

複数セルのアドレスを取得するサンプルコード

今回のVBAコードはExcelの複数セルのアドレスを取得するマクロになります。こちらでは、事前にB2~C3セルを選択した状態で処理をします。

Sub sample()

Dim cel As range

For Each cel In Selection

MsgBox cel.Address

Next

End Sub

実行結果

解説

最初にDimステートメントでオブジェクト変数celにオブジェクト型(Object)を宣言しています。 次にFor Each~Nextステートメントを利用して格納する変数にはオブジェクト変数celをコレクションにはSelectionプロパティで選択しているセルのRangeコレクションを設定しています。これによりrangeオブジェクトの数だけ次の行の処理を繰り返し行います。

繰り返し処理はMsgBox関数とrangeオブジェクトのAddressプロパティを利用して選択されているB2~C3セルの範囲の値を取得しメッセージボックスに表示させています。

全てのセルのアドレス値は配列にも格納することができますので、処理の内容に合わせてカスタマイズしてください。

まとめ

今回は、RangeオブジェクトのAddressプロパティを利用して、Excelのセルのアドレスを取得する方法について解説しました。次回は、エクセルVBAでExcelのデータを取得する方法について解説します。

エクセルVBAのセル操作一覧

次の記事: エクセルVBAでExcelのセルのアドレスを取得する >>

近田 伸矢, 植木 悠二, 上田 寛

IEのデータ収集&自動操作のプログラミング本はこの1冊だけ!IEの起動やポップアップウィンドウ、表示を制御する基本的なコードはもちろん、テキストボックスやラジオボタン、表、ハイパーリンクなどのHTML部品を制御する方法など、自動操作に欠かせないノウハウを丁寧に解説。